Audio relacionado

Conocí a Milan Kundera en sus libros, en el primer año de universidad. Por primera vez mi voz interior dialogaba con el autor de los párrafos que leía, afirmando incesantemente: sí, claro, así es, por supuesto, se trata de eso. Porque en cada página encontraba algo que expresaba lo que yo pensaba sin ser consciente de que lo pensaba, y no solo de una forma clara, sino totalmente nueva para mí, sobre los laberintos de la vida, las preguntas cuyas respuestas son más preguntas, la complejidad del amor, la defensa de la libertad.

“Quien busca el infinito”, leí en esa insoportable levedad, “que cierre los ojos”. En esa época estaba convencida de que en el mundo solo había tres personas que pensábamos igual: Milán Kundera, mi madre y yo.

Pertenecemos, le leí, “a una colectividad que nos ciega con sus sueños, sus estímulos, sus proyectos, sus ilusiones, sus luchas, sus causas, sus religiones, sus ideologías, sus pasiones. Y un buen día cae el velo, y nos deja a solas con el cuerpo a merced del cuerpo”.

Fue el primer autor que me mostró que la literatura podía ser al mismo tiempo juego, cuestionamiento, diversión y reflexión. Pensaba sobre pensar. “El hombre piensa y la verdad se le escapa”, “el hombre nunca es lo que cree ser”. Además de sus novelas, por las que se le conoce, escribió con una sorprendente simpleza observaciones profundísimas sobre El Quijote, sobre Kafka, sobre Ana Karenina, sobre Thomas Mann. Le complacía pensar que el arte de la novela había llegado al mundo como eco de la risa de Dios.

Conocí Praga en el año 2000, once años después de la caída del telón de acero, el fin de ese paraíso comunista del que todos querían, como hizo Kundera, escapar. Me pareció una ciudad bellísima, claro; pero silenciosa y triste. Le pregunté a la guía del recorrido qué era lo que más valoraban de la apertura, tal vez anticipando respuestas frívolas que había oído en otros lados, como “tomar una Coca Cola en un Mc Donalds”, o “comprar un par de jeans de la marca que me gusta”. No tardó ni un respiro en responder: dos cosas, poder viajar y poder leer.

Entendí que la alegría y el sentido del humor, armas humanas esenciales ante la adversidad, habían sido desterradas, como sucede en los regímenes totalitarios, y que el miedo añejo seguía inmóvil en el aire, suspendido, instalado. Y que, cuando la tristeza ha impregnado las ciudades, sus casas y sus calles, no desaparece al mismo tiempo que cae un muro. Me detenía a mirar las pequeñas ventanas en lo alto de los edificios, imaginando cuáles serían los áticos de sus novelas y a cuántos pisos y buhardillas habrían irrumpido los militares en busca de libros prohibidos, como fueron los de Kundera por el régimen comunista, antes de la Revolución de Terciopelo.

Al entrar en el Café Slavia -el más antiguo, junto al río, el de la absenta y el piano- me desconcertó el silencio, que contrastaba con la escena clásica de un café al mediodía; no necesité más que unos pocos segundos para comprender que ese silencio se debía a que la gente estaba volcada en la lectura, mesas y mesas ocupadas por personas solitarias ávidas de información, hambrientas de conocimiento, cada una con la mirada, la atención y la mente completamente sumergidas en páginas de periódicos, revistas, libros, todos en busca del tiempo perdido.

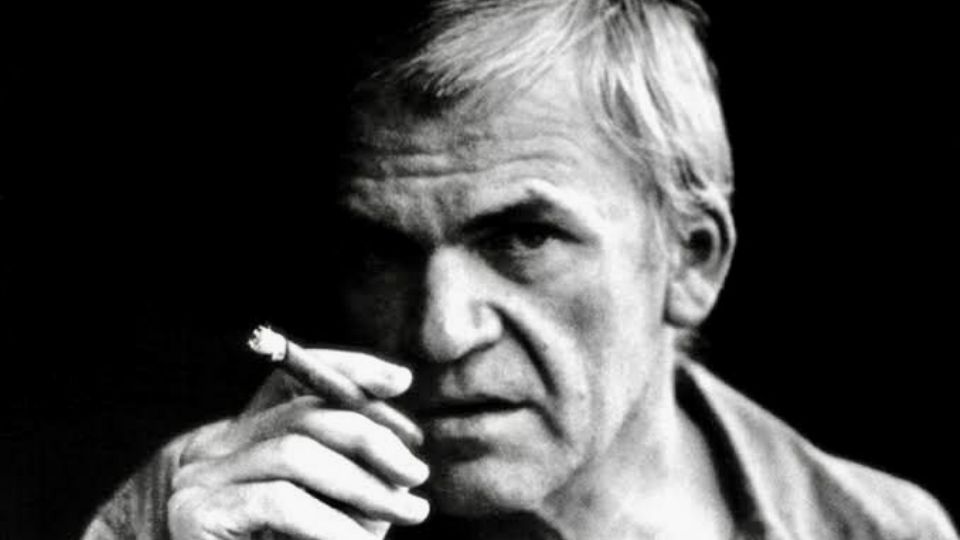

Allá, en cada hombre creía ver a Kundera, en esos gigantes con rostros cuadrados de rasgos marcados y ceño fruncido, que de niña solo asociaba con entrenadores de atletas olímpicos o equipos de fútbol, con nombres complicados.

Hombre de muchas anécdotas, como lo son quienes tienen mucha vida, me encanta la que narra Carlos Fuentes de la ocasión en que él, Cortázar y García Márquez, cuarentones, lo conocieron, allá en el año 68:

“Cuando llegamos de madrugada a Praga, nos esperaba en la estación Kundera, que nos llevó a Gabo y a mí a un sauna. Cuando pedimos una ducha para quitarnos el calor, Milan nos condujo al río Ultava y nos empujó, encuerados como lombrices, al agua congelada. Recuerdo el comentario de Gabo cuando salimos morados del río: ‘Por un instante, Carlos, creí que íbamos a morir juntos en la tierra de Kafka’ ”.

Ya estarán todos juntos, hablando en francés, bromeando, fumando, sin entrevistas y fotos impertinentes que los interrumpan, siendo, como lo son, inmortales.

Milan Kundera, gracias por escribir, por escribir así, gracias por el aprendizaje, por ser prueba de vida en esta vida de prueba. Te será leve el viaje.